FEATURES

茨城のほしいもの特徴

FEATURE

1

ほしいも作りの歴史

ほしいものルーツは江戸時代、今の静岡県にあります。栗林庄蔵という者が、さつまいもを煮て包丁で薄く切ったものを干す手法を考案し、その食べやすさと保存性の高さから一気に広まりました。茨城県では明治41年に那珂湊(現ひたちなか市)の水産加工業者らが、静岡県のほしいも生産者から技術を学び、冬季の副業としてほしいもづくりを始めたといわれています。その後の太平洋戦争にともなう生産停止を乗り越え、県をあげてほしいも産地化に取り組んできたことで、常陸は「ほしいも王国」となったのです。

FEATURE

2

恵まれた気候と土壌

海岸部に位置するひたちなか地区は、砂質で水はけの良い畑地が広がり、やせた土地を好むさつまいもの栽培に適しています。ほしいも作りは11月〜1月の寒さ厳しい季節に行われます。しっとりと蒸したさつまいもをスライスし、乾燥させていきます。ひたちなか地区は冬季にからっとした晴天が続く気候で、太平洋からの潮風によってじっくりと水分が抜けていき、やわらかく、甘みが凝縮されたほしいもに仕上がります。

FEATURE

3

カラダも喜ぶスイーツ

ほしいもは炭水化物なので太りやすそうと思われるかもしれませんが、実は食後の血糖値の上昇が穏やかな低GI食品(GI値 55)です。食物繊維が豊富で、整腸効果が期待できるため、ダイエット食品としても人気があります。 抗酸化作用のあるビタミンE、疲労回復効果のあるビタミンB1のほかにも、鉄やカリウムなどの栄養をたくさん含んでいます。砂糖や添加物は一切使用せず、さつまいも本来の甘みを活かしていますので、お子様からお年寄りまで安心してお召し上がりいただけます。

01.

キュアリング処理

02.

選別・洗浄

03.

蒸かす

04.

皮むき

05.

スライス

06.

乾燥

ほしいもを自分で作る方法は?

ほしいも作りは、以下の工程があります。

STEP 1:ほしいもに適した芋の準備

STEP 2:1-2時間ほど弱火でゆっくり蒸す

STEP 3:皮をサッと剥く

STEP 4:1cm程度の厚さに、繊維に沿って縦に切る

STEP 5:ザルや網などに並べて干す

しっとりとした食感のほしいもになるまでは、最低3日間を目安に干しましょう。

1週間ほど干すと、ねっとりとした食感に仕上がります。

気温が18℃以上になるとカビが生えやすくなるため、十分に気温が下がった時期を選ぶのが重要です。

また、天気が悪く、湿度が高いと失敗しやすくなるので、天気予報は要チェックです。

ほしいもに使うさつまいもはどの品種がいいですか?

・紅はるか:美しい黄色の見た目で甘みが強く、ねっとりした食感が楽しめます。

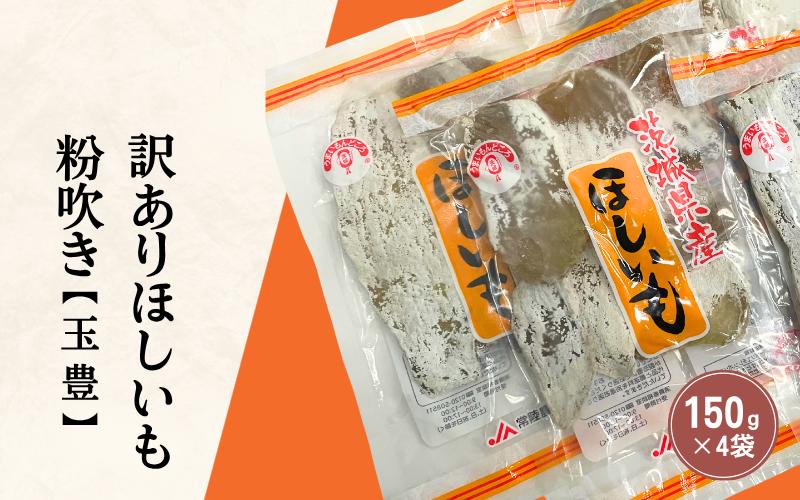

・玉豊(たまゆたか):長年生産されてきたほしいもの品種で、ねっとりした歯ごたえと素朴な甘さがあり、昔懐かしい味わいです。

・シルクスイート:繊維が少なく、さっぱりとした甘みとしっとり滑らかな食感が特徴です。

・いずみ:収量が少なく、加工にも手間暇がかかりますが、コクのある甘みのほしいもに仕上がります。

・ほしこがね:上品な甘さで食べやすい品種です。

近年おいしいと人気のほしいもは、しっかりした甘さとねっとりした食感のものが多いです。

しっとり系の品種の「紅はるか」や「シルクスイート」を材料としたほしいもは、さつまいも本来の良さが活きておりおすすめです!

ほしいもを食べると太りづらいと聞いたのですが、なぜですか?

ほしいもは白米よりもGI値が低いため、食後の血糖値の上昇を緩やかにし、脂肪の蓄積を穏やかにする効果が期待できます。

また、ほしいもに含まれる食物繊維は、満腹感を与えてくれるので、過度な食べ過ぎも防いでくれます。

ダイエットの基本は、摂取するエネルギーより消費するエネルギーが多い状態を維持すること。

ほしいもを食べると摂取エネルギーを抑えやすいのですが、もちろん運動などエネルギー消費を増やすことも重要です。

干し芋一日何個まで?

一日に摂取するほしいもの摂取目安量は特に定められていませんが、一般的な間食の適量は200kcal程度とされているため、間食として食べるのであれば約70g(2〜3枚)が適量となります。筋トレのお供や運動後の栄養補給として食べる場合は、1日100〜150g程度を目安に摂ると良いでしょう。

茨城県の有名なほしいもの産地はどこですか?

茨城県で有名なほしいもの産地は、ひたちなか市、東海村、那珂市です。これらの地域は太平洋沿岸に位置し、ほしいもの原料となるさつまいもの生育に適した土壌や、冬季の晴天・海風といった乾燥工程に理想的な気候に恵まれています。茨城県はほしいもの全国シェアのうち約9割を占めており、特にこれら3地域でその大部分が生産されています。

茨城県でほしいもが買える直売所は?

茨城県内には、ほしいもを販売している直売所がたくさんあります。

例えば、2024年11月にリニューアルオープンした長砂ファーマーズマーケット ここすなでは、特産品として人気の高い、紅はるかのほしいもをはじめ、種類豊富なほしいもをお買い求めいただけます。イートインも併設しており、ほしいもと並ぶ特産品として親しまれている「里美ジェラート」やひたちなか市産のさつまいもを使用した「焼き芋」もお楽しみいただけます。

茨城県にお越しの際は、ぜひお立ち寄りください◎

その他、茨城県でほしいもが買える直売所の一覧は、こちらにてご確認いただけます。

商品一覧

お役立ち情報がいっぱい!